B.007 Bauzentrum Hamm

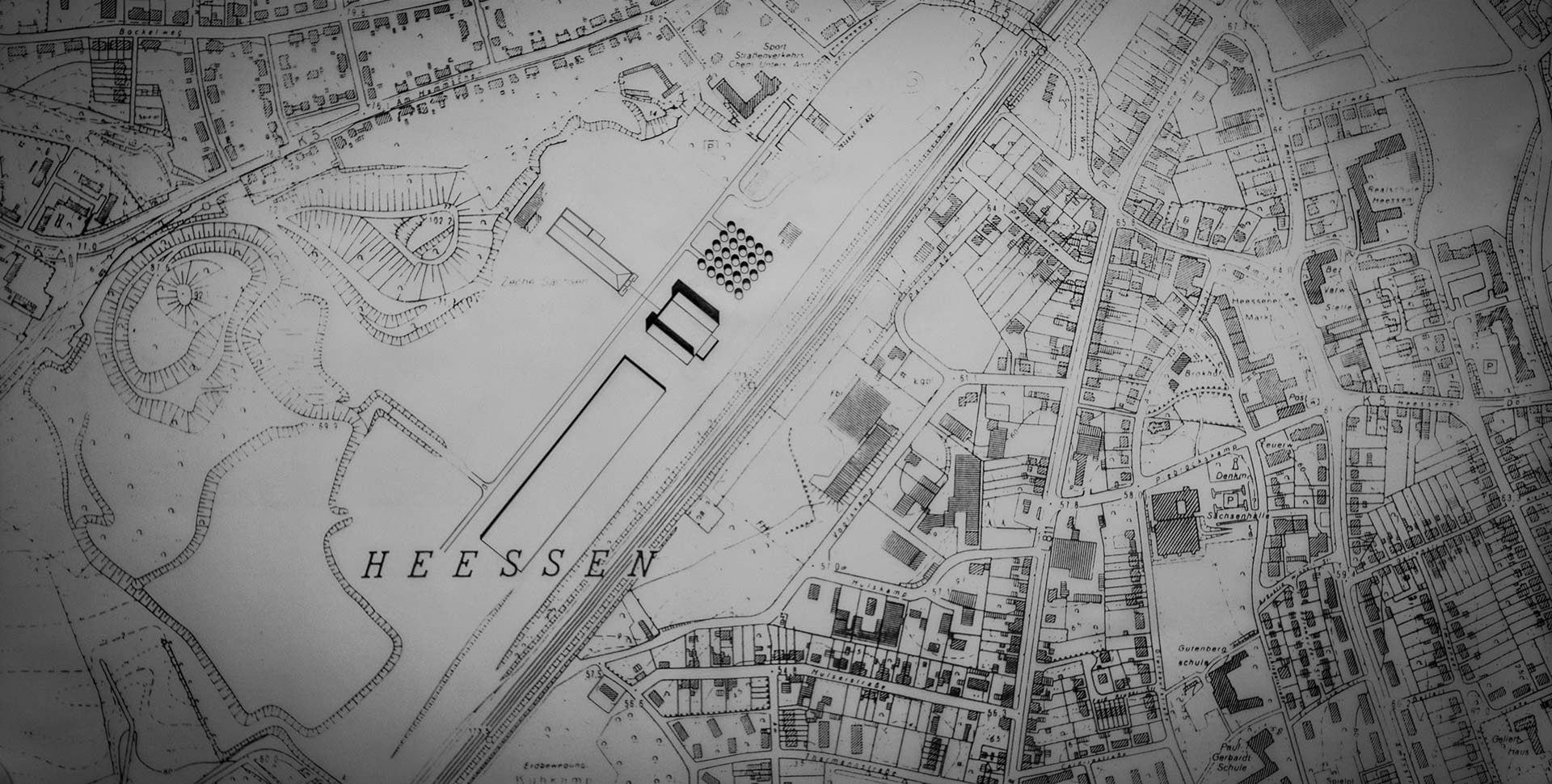

Hamm-Heesen

Neubau Bauzentrum Hamm / Öko-Zentrum NRW auf dem Gelände der Zeche Sachsen

ENTWURF / 1993

BGF / 35.062 M2

ORT / Sachsenweg, Hamm-Heesen

Neubau Bauzentrum Hamm / Öko-Zentrum NRW auf dem Gelände der Zeche Sachsen

ENTWURF / 1993

BGF / 35.062 M2

ORT / Sachsenweg, Hamm-Heesen

Nach der Stilllegung der Zeche Sachsen im Jahr 1976 wurde das Gelände in Hamm-Heesen Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts einer Neunutzung zugeführt: Initiiert vom Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Hamm wurde hier im Sommer 1993 das Öko-Zentrum NRW als Zentrum für biologisches und ökologisches Planen und Bauen eröffnet. Es soll eine Anlauf-, Informations- und Kontaktstelle sein, von der Impulse für ein ökologisches Bauen ausgehen. Das Öko-Zentrum ist zugleich Veranstaltungsort für Messen, Tagungen und Kongresse. Im angeschlossenen Schulungszentrum finden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen statt.

Auf dem Gelände blieb als einziges Bauwerk der vormaligen Zechennutzung die Maschinenhalle erhalten. Sie wird gerne als schönste Industriehalle Deutschlands, als Kathedrale der Industriekultur, bezeichnet und ist heute mit einer Fläche von rund 3000 m² der größte Veranstaltungssaal im Hammer Stadtgebiet. Erbaut wurde der imposante Backsteinbau in den Jahren 1912-1914 durch den ruhrgebietsweit aktiven Professor Alfred Fischer (1881-1950), nach dem das zeitweise als „Öko-Halle“ bezeichnete Bauwerk im Jahre 1999 umbenannt wurde.

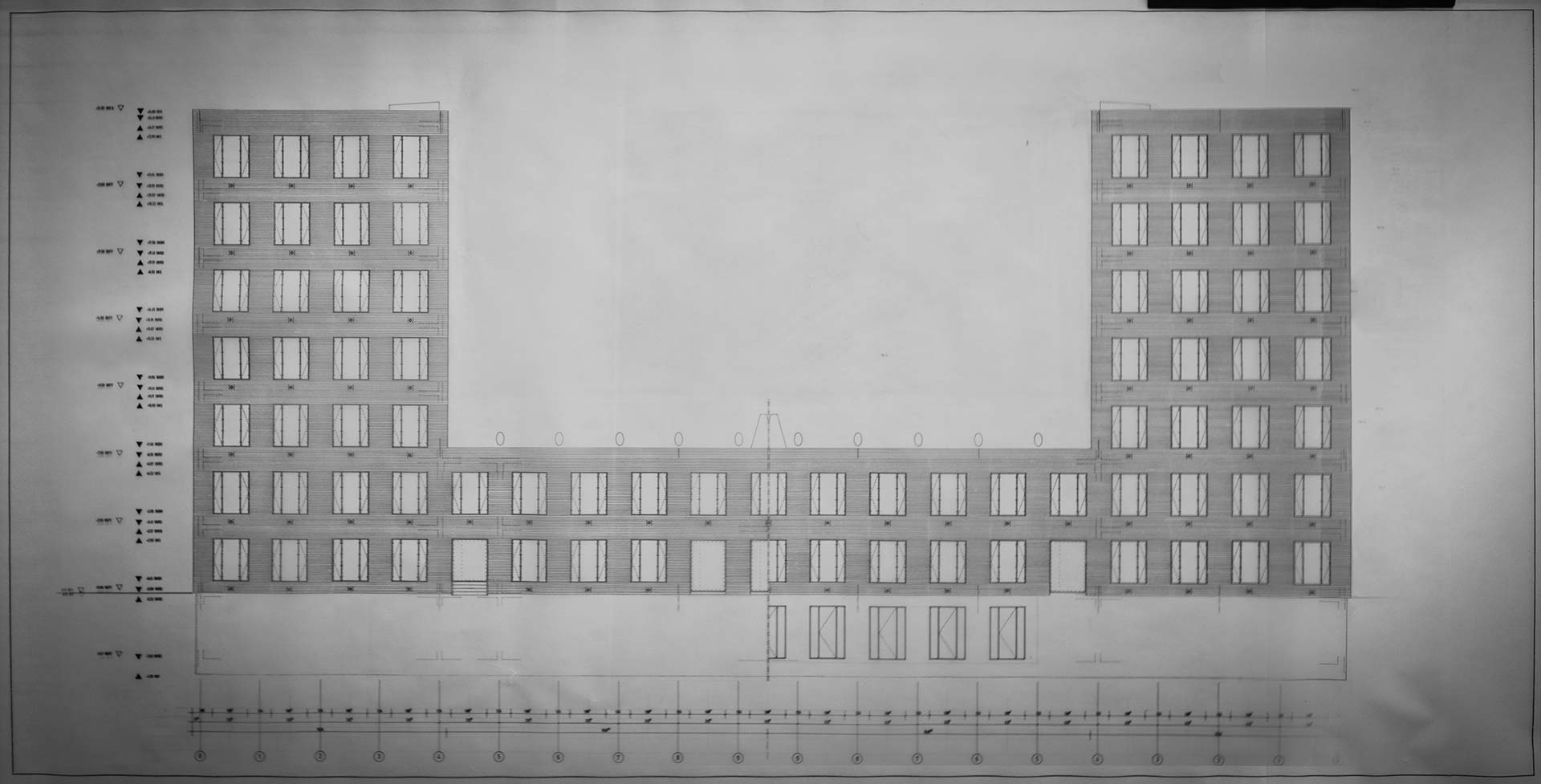

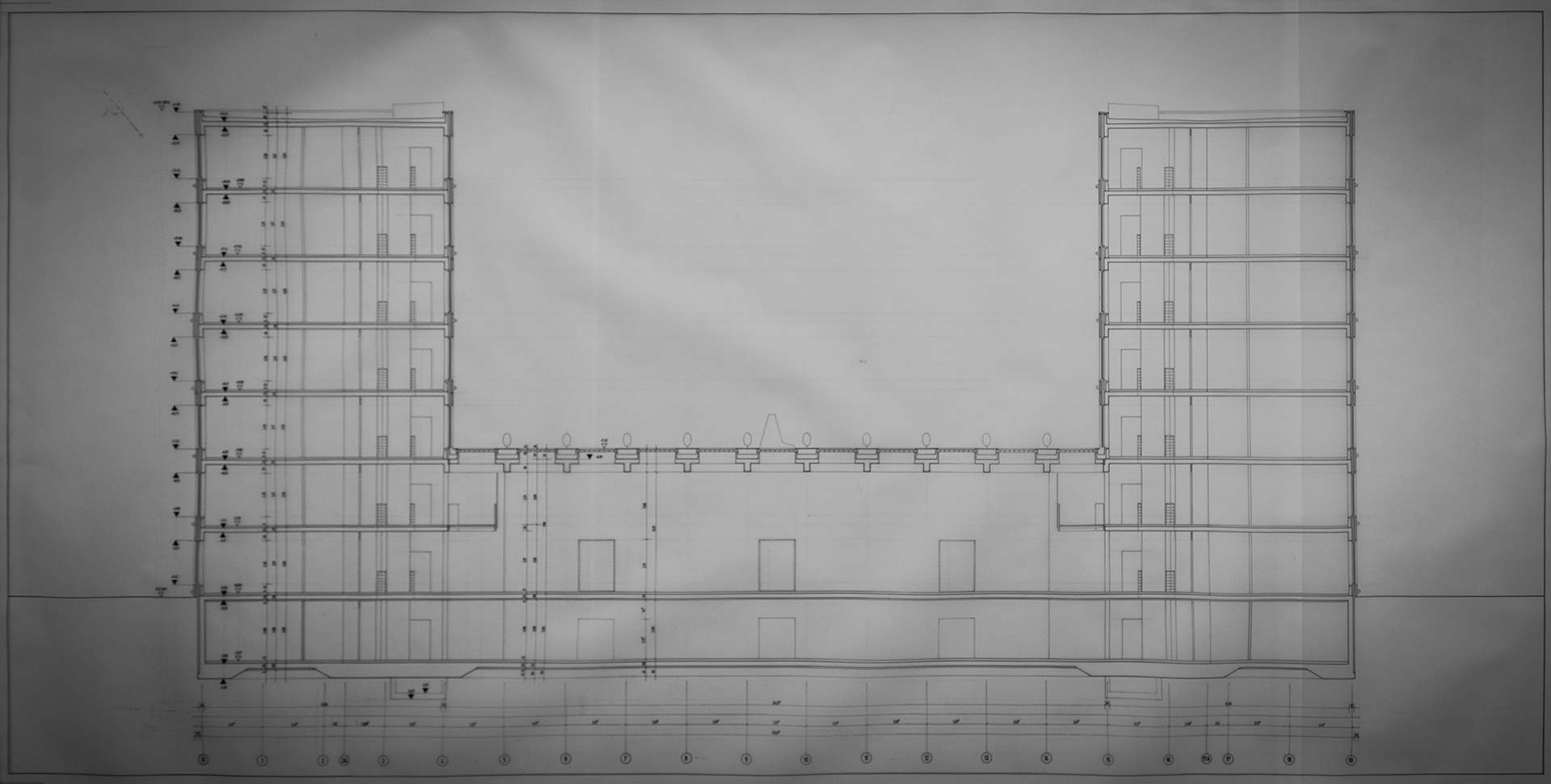

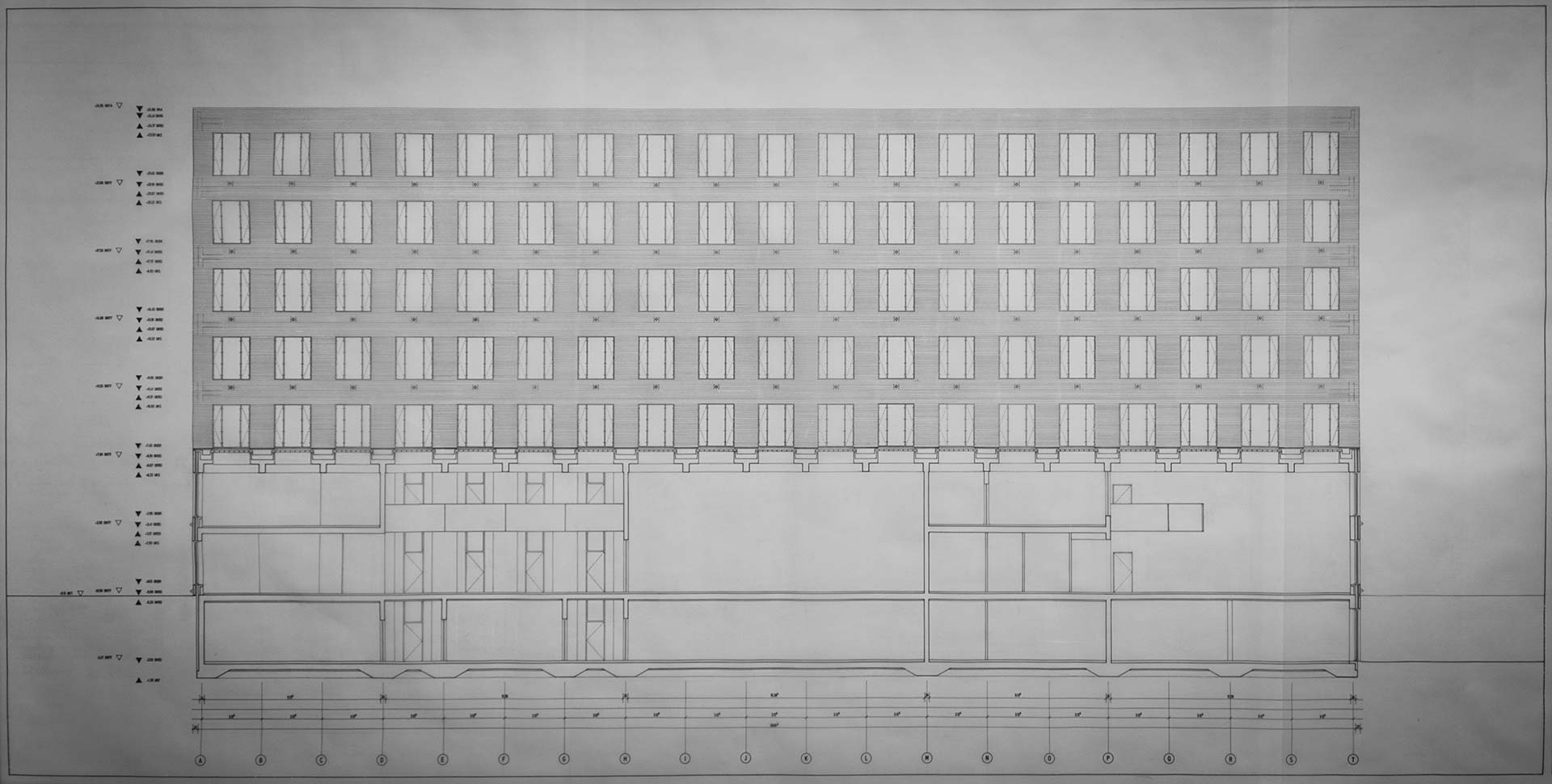

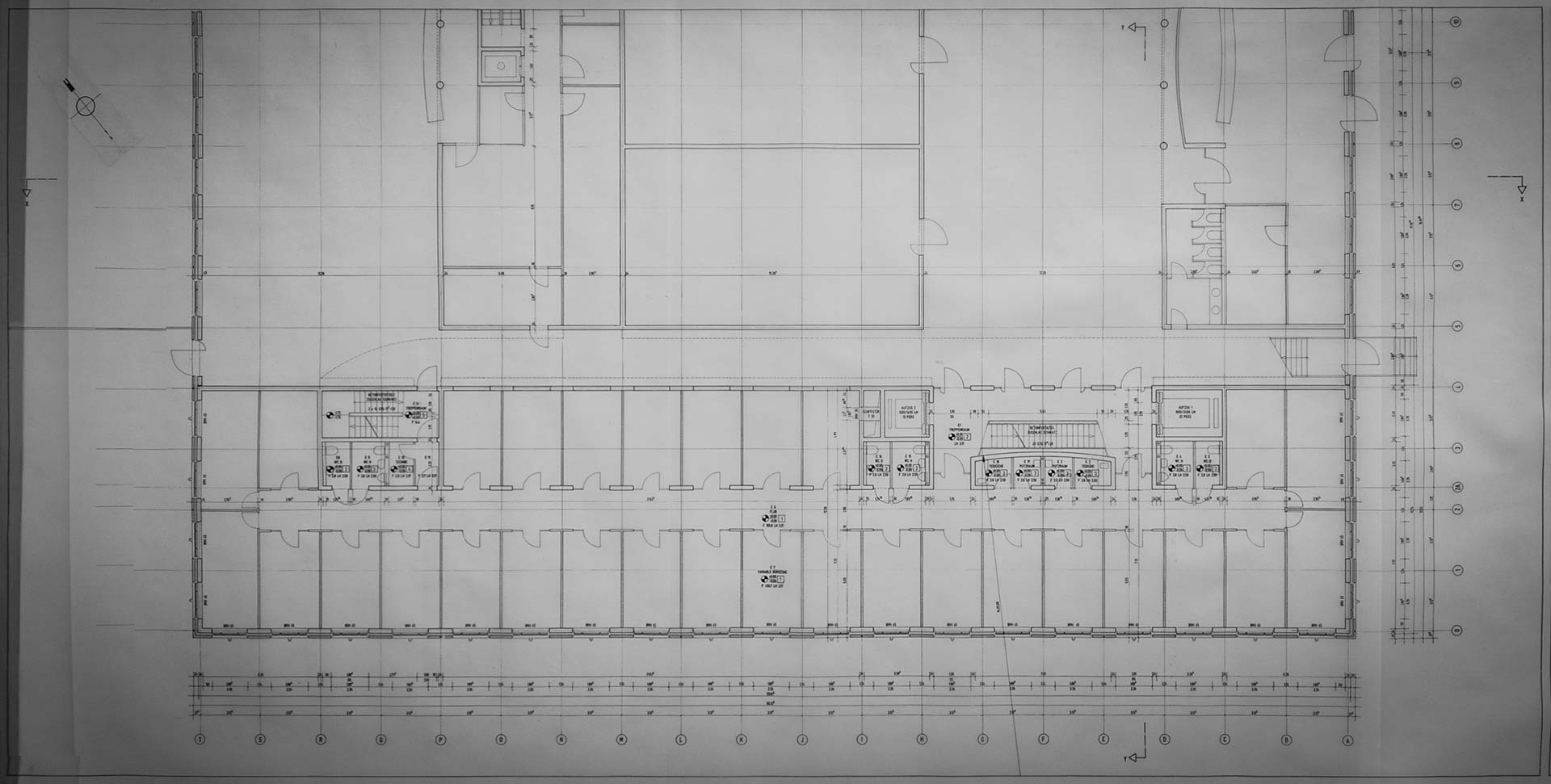

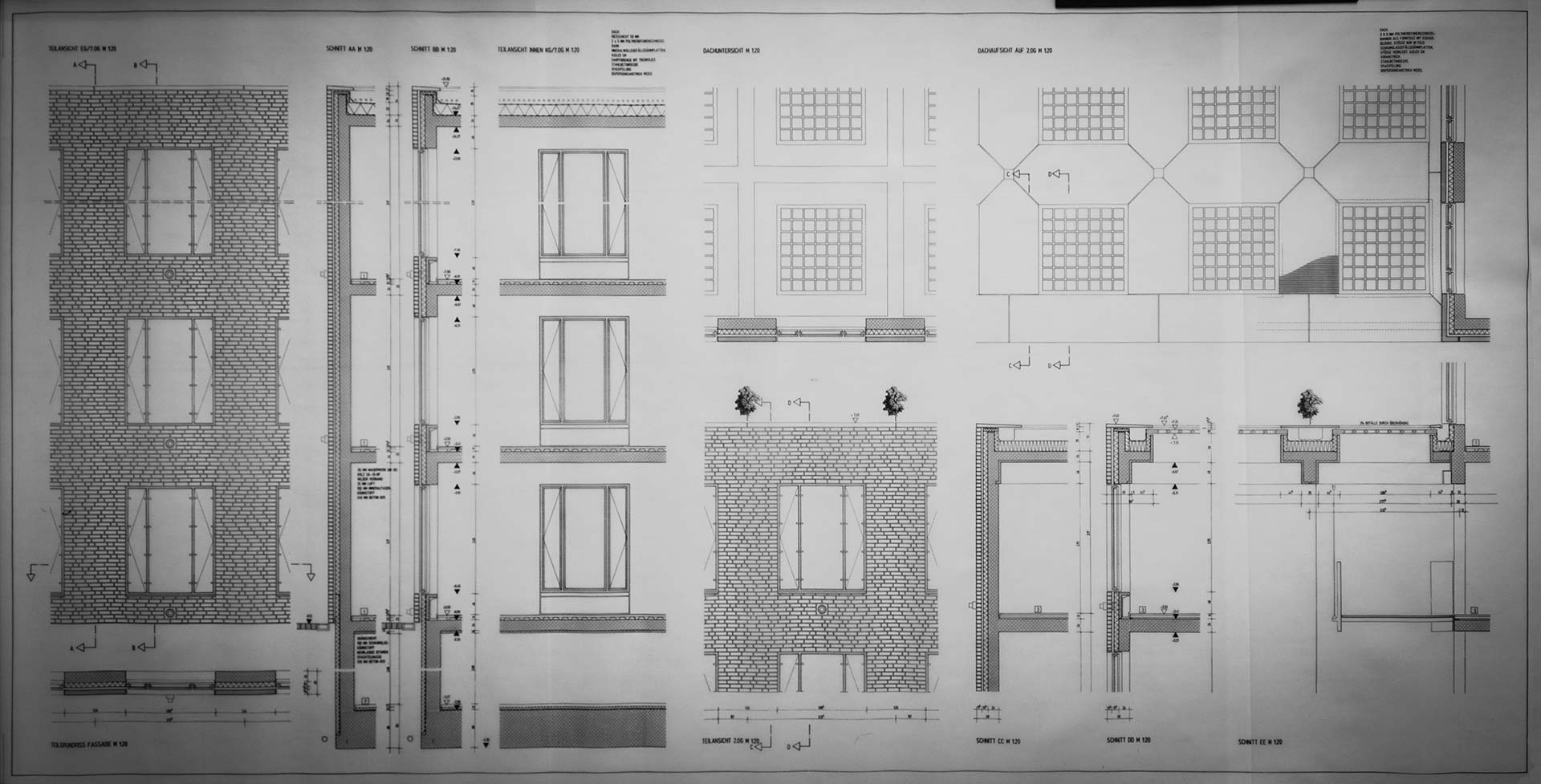

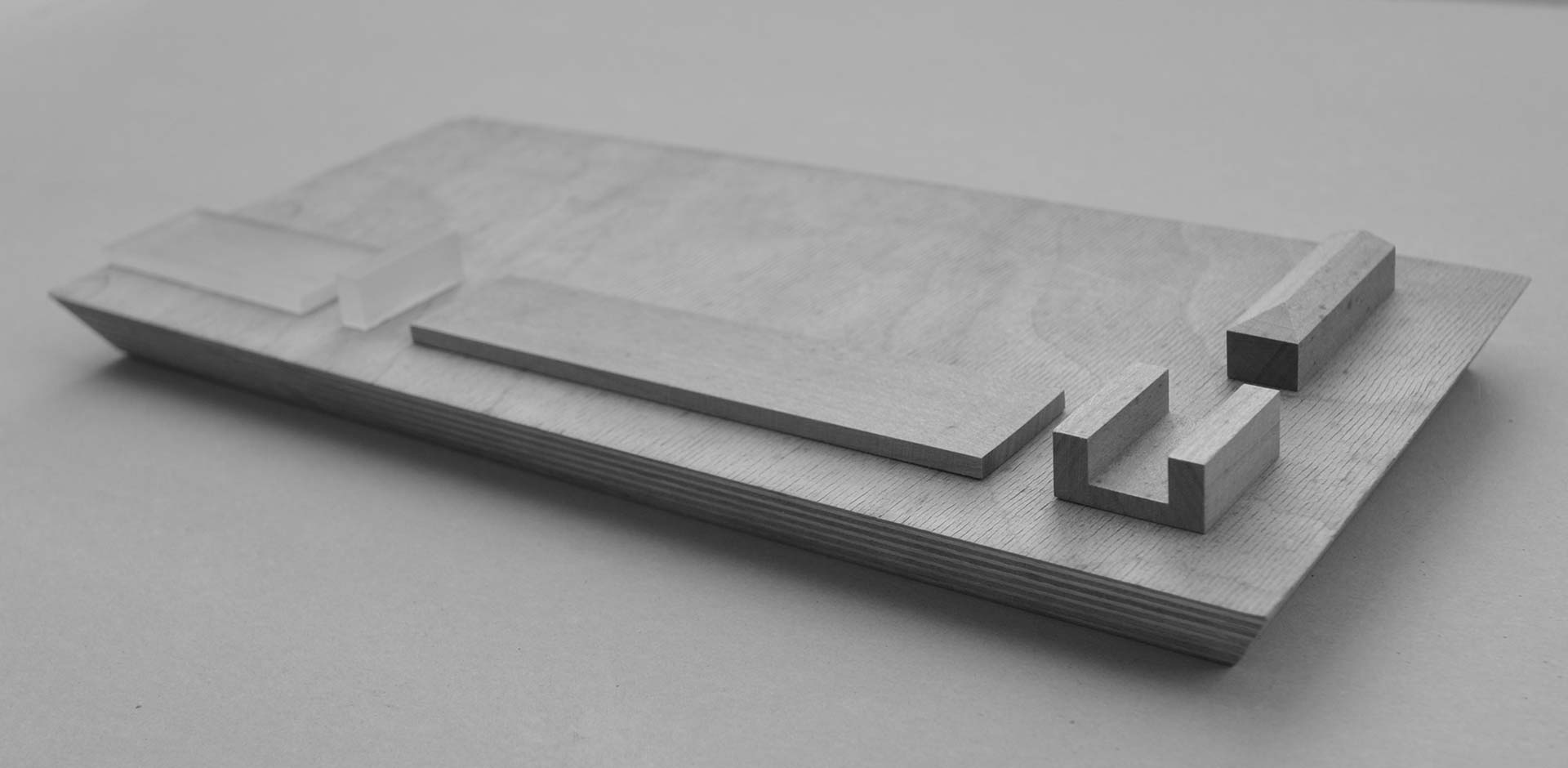

Der Entwurf für die Neubauten gliedert sich in das Kongresszentrum mit Büros und Veranstaltungsräumen sowie in separate Mietfabriken für die anzusiedelnden Betriebe; er beinhaltet sowohl das städtebauliche Konzept als auch die architektonische und konstruktive Ausarbeitung der neuen Gebäude.

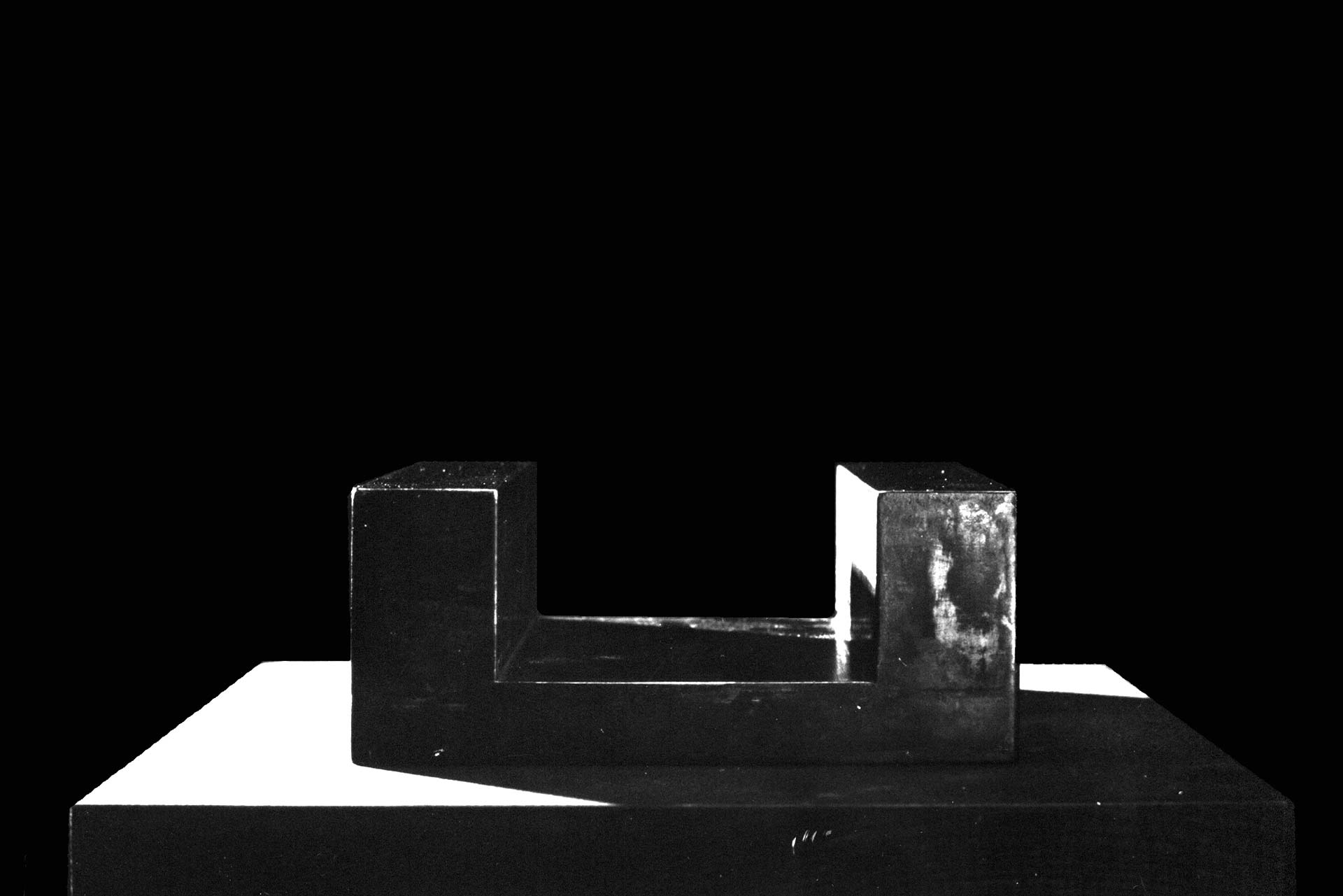

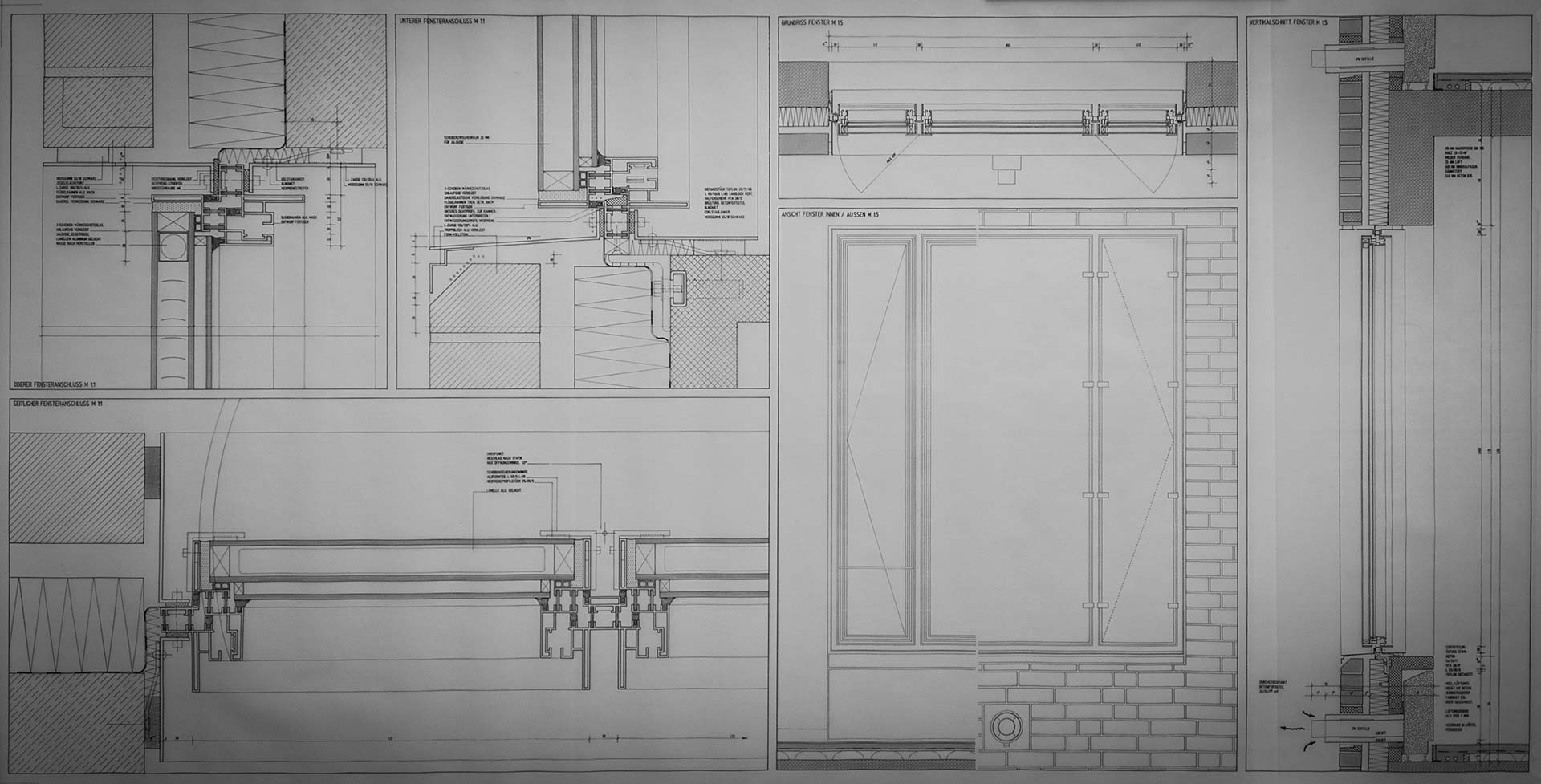

Das Kongresszentrum ist als kompakter, kraftvoller Baukörper gegenüber und in der Mittelachse der historischen Halle konzipiert, am Standort der ehemaligen Fördertürme. Der ebenfalls spiegelsymmetrische Neubau bildet mit der historischen Halle ein erkennbares Ensemble, beide Gebäude stärken sich gegenseitig in ihrer Wirkung und Verortung. Die Zusammengehörigkeit wird auch durch die Materialwahl und die Ausbildung der Fassadendetails unterstützt: der Backstein verleiht dem Neubau die nötige schwere, für die Fenster wurde ein innovatives Profilsystem entwickelt, welches die filigrane Optik der Industriefenster des historischen Vorbildes transformiert und unter Berücksichtigung aktueller und der Büronutzung entsprechender bauphysikalischer Anforderungen im gleichen Geiste, aber zeitgenössisch, interpretiert.

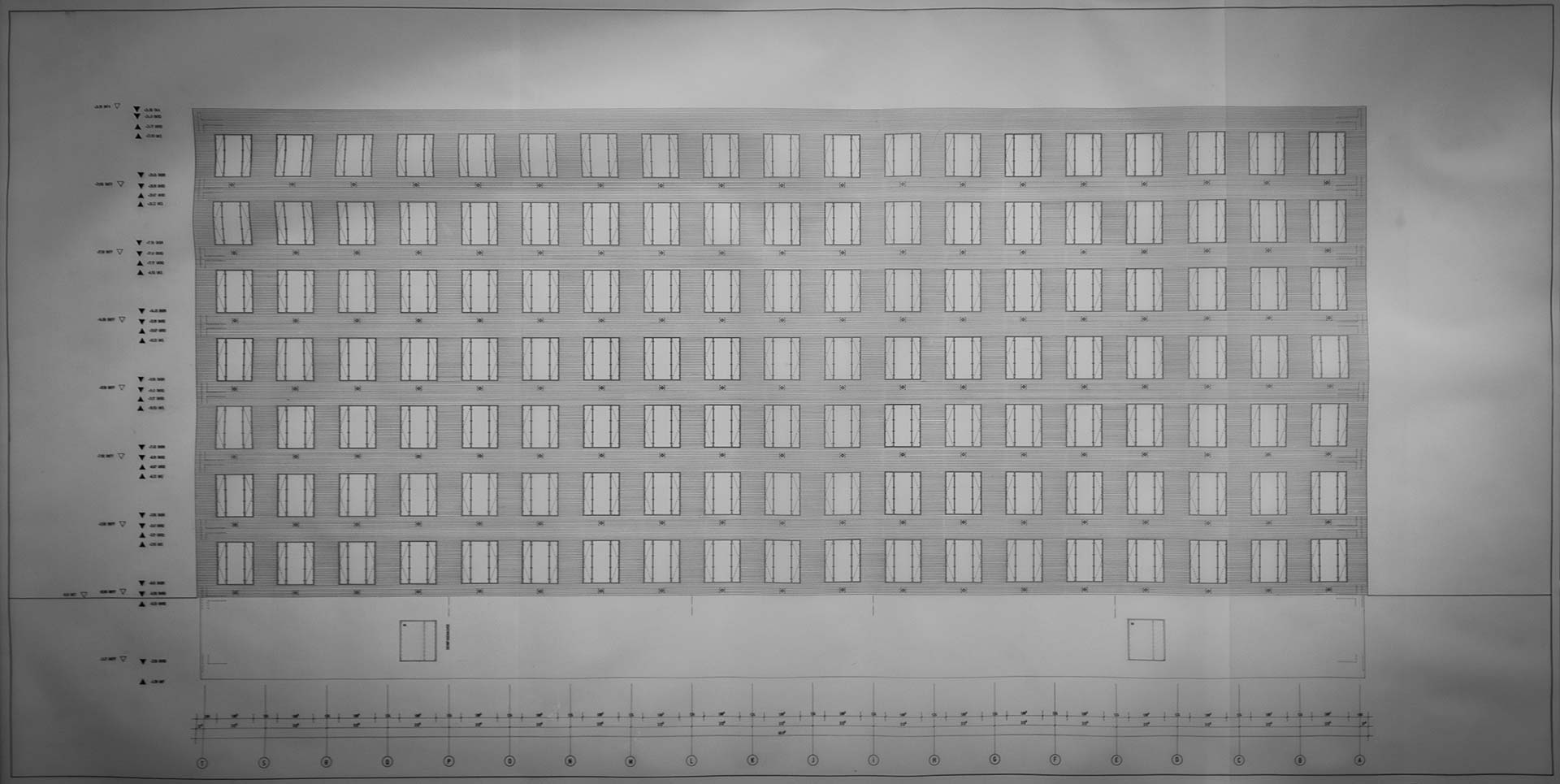

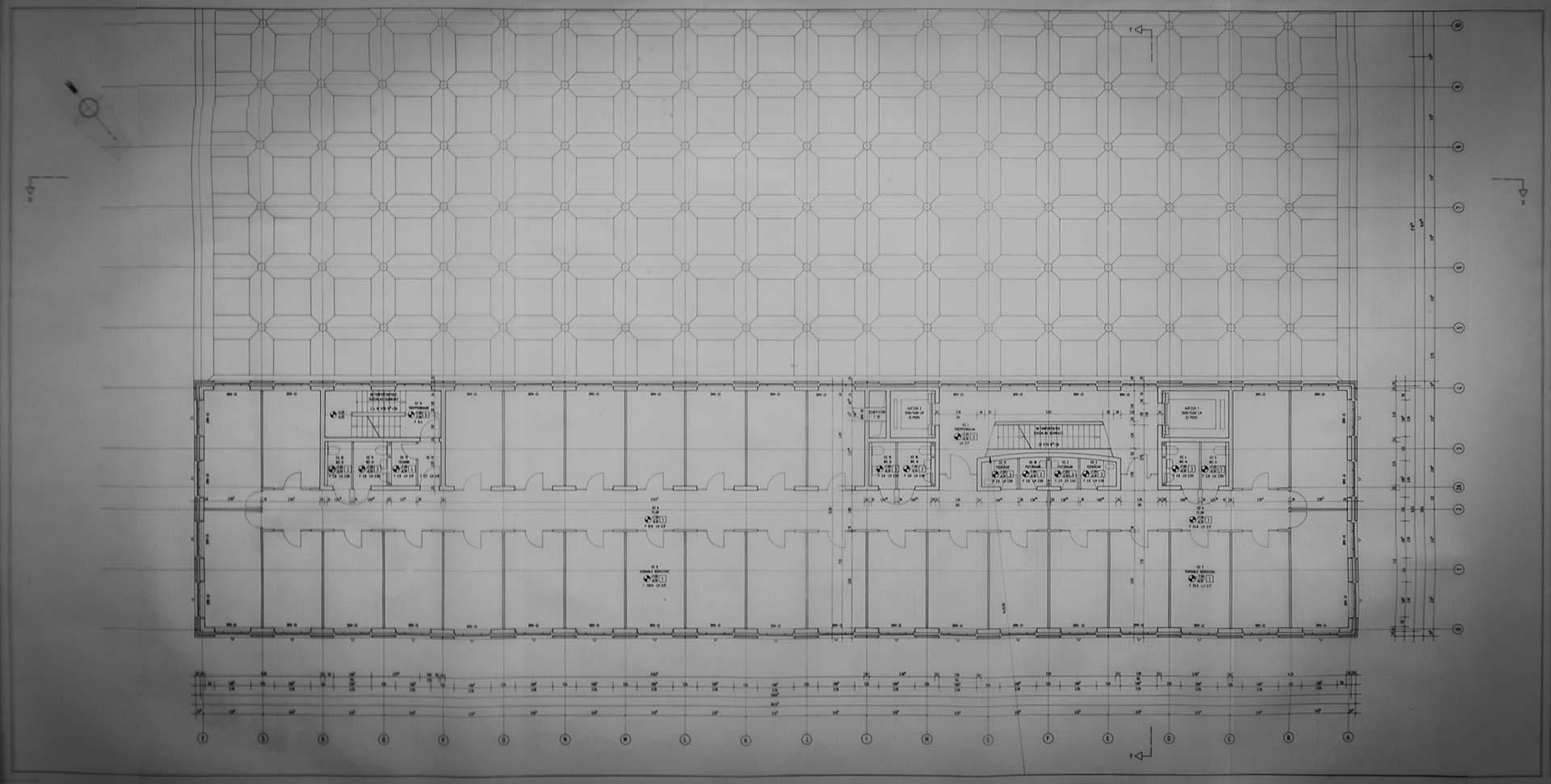

Für die Mietfabriken wurde ein Hallenmodul entwickelt, welches städtebaulich die gleiche quadratische Grundfläche hat, wie das Kongresszentrum. Auf dem Baufeld südlich von ihm in monotaktischer Reihung errichtet, begrenzen sie den Straßenraum und sind flexibel erweiterbar. Die Flächen neben der historischen Maschinenhalle sind damit freigestellt und stehen als zusammenhängende Fläche als Naherholungsgebiet für die umgebenden Wohngebiete zur Verfügung. Zusammen mit der renaturierten Halde Sachsen bietet diese Fläche Fuß- und Radwege, Sitzgelegenheiten und Aussichtspunkte.

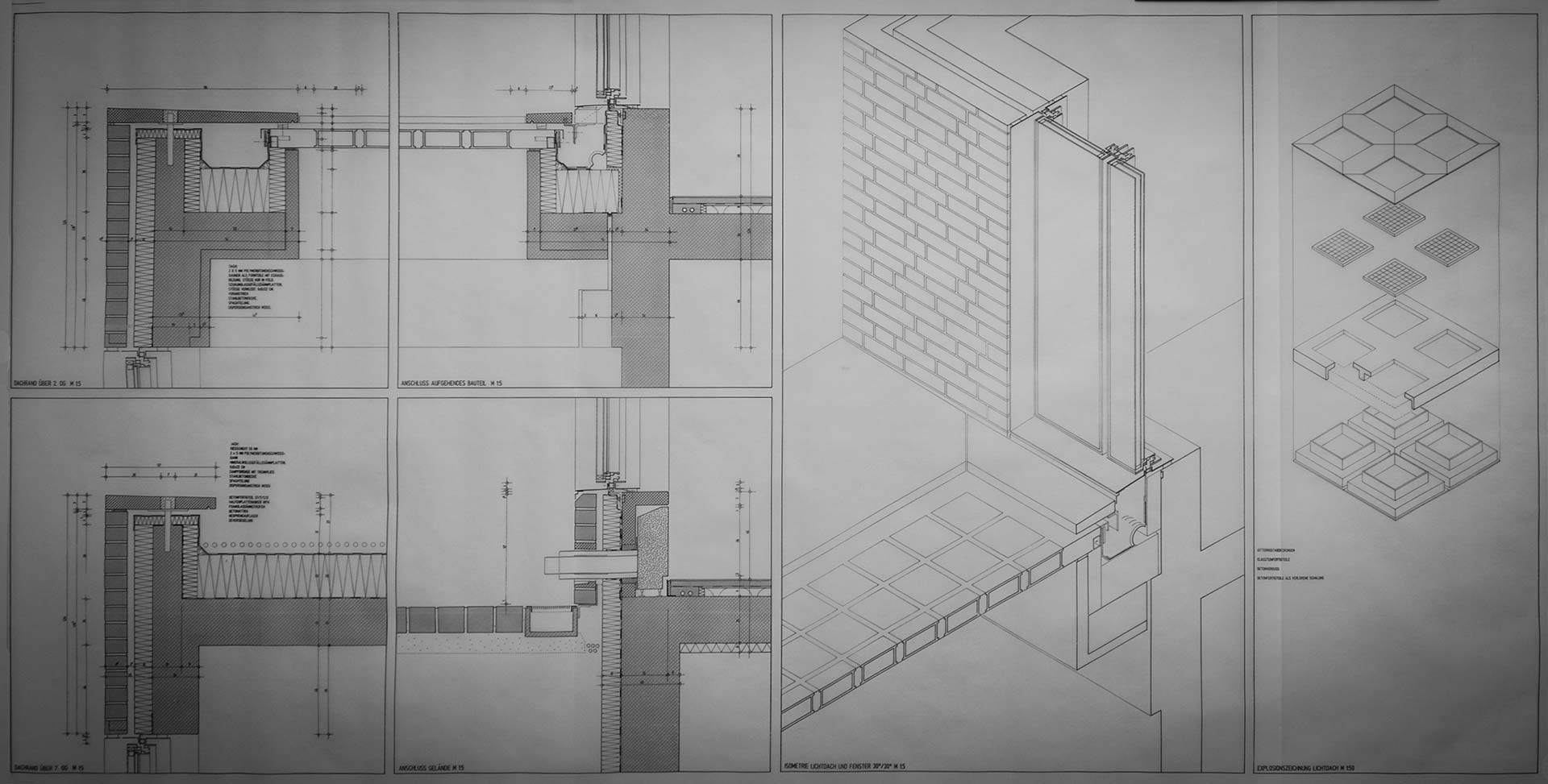

Die Mietfabriken verfügen über ein innovatives flachgeneigtes Sheddach-Konzept, dessen gesamte Fläche mit semitransparenten Solarmodulen eingedeckt ist; neben der Stromerzeugung sind die Hallen damit großflächig ausgewogen natürlich belichtet.

Handzeichnungen Tusche auf Transparent / Gebäudemodell 1:500 CNC-Fräsarbeit in Vollmessing, chemisch patiniert / Gebäudeausschnitt 1:50 in Esche